Hacerse humo

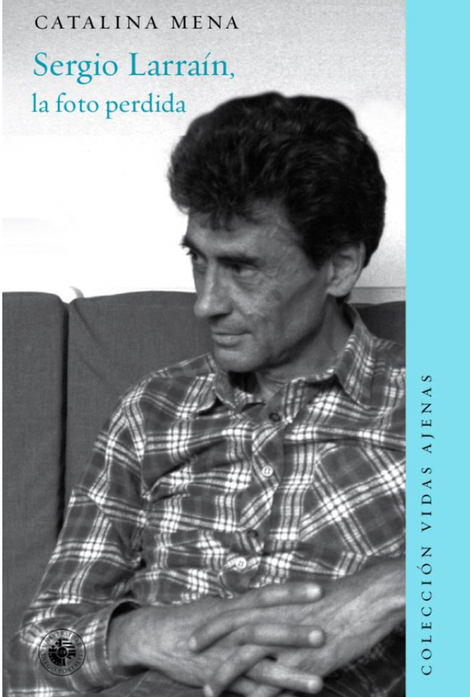

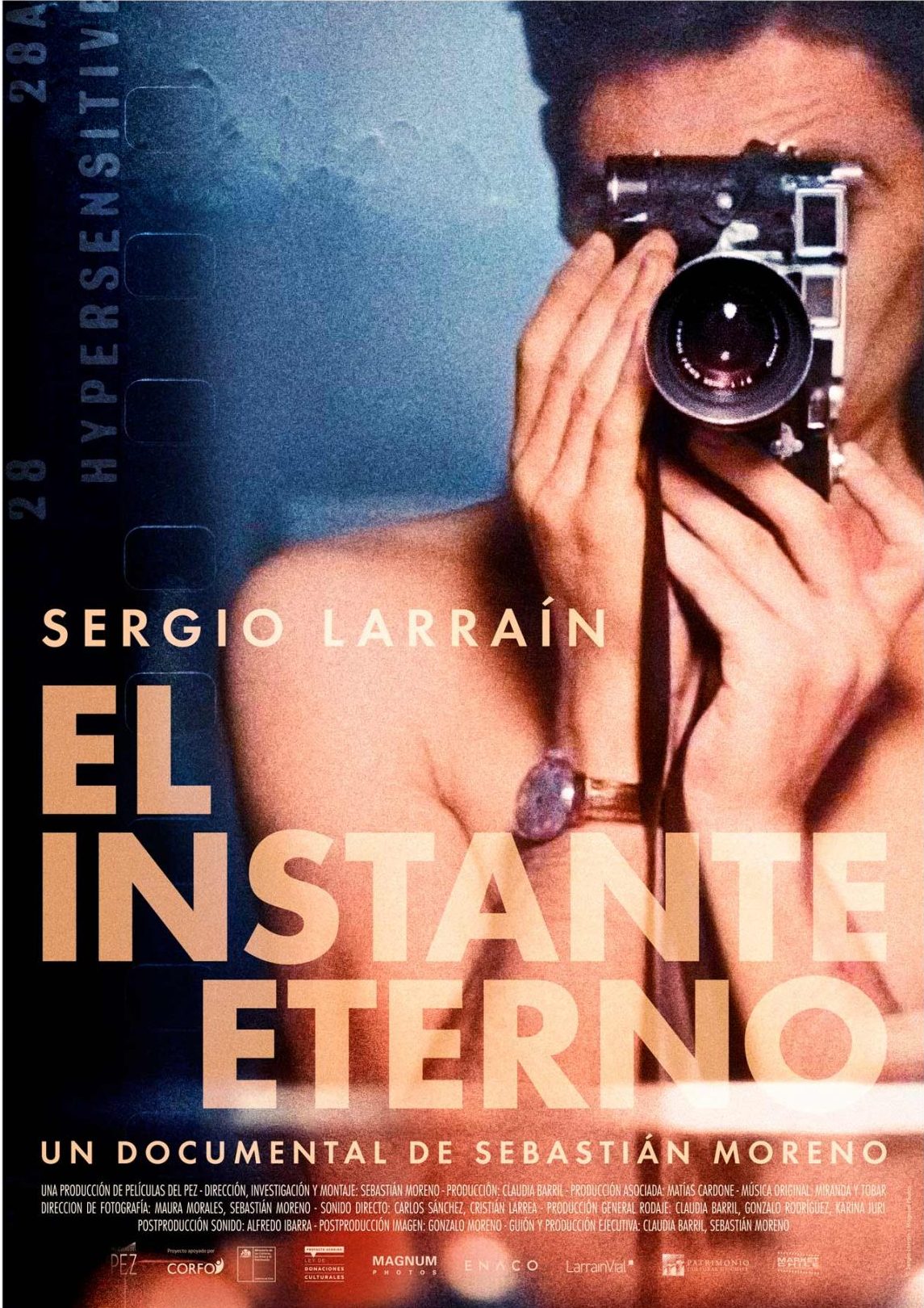

Hay quienes deciden replegarse y alejarse del mundo, porque su relación con él no es un colchón de flores sino más bien un lugar al que nunca terminan de adaptarse. Este fue el caso de Sergio Larraín, quien puso el ojo en los márgenes e intentó con su cámara, como aconsejaba a otros, fotografiar el aire. Tanto el libro La foto perdida, de Catalina Mena, como el documental El instante eterno, de Sebastián Moreno, arrojan luz sobre la vida y obra del fotógrafo, cuyo exilio interior no solo practicó en función a su trabajo, sino también de un modo existencial que lo terminó alejando de todo.

por Milagros Abalo I 19 Noviembre 2021

Puede que el hecho de haber tenido el mismo nombre que su padre haya sido un peso del que Sergio Larraín decidió tomar temprana distancia; diferenciarse de la vida del exitoso arquitecto y coleccionista Sergio Larraín García Moreno y de todo lo que él representaba. Cualquier rotura con la matriz o patriz familiar viene de la mano de una pugna entre sus protagonistas, con más o menos rencor, más o menos silencio, y el detalle de esa historia y más aparece muy bien contado en el libro La foto perdida de Catalina Mena.

Algo de esa historia familiar resuena también en otros creadores nacionales, por dar algunos nombres: Vicente Huidobro, María Luisa Bombal, José Donoso, Teresa Wilms Montt, Adolfo Couve, este último amigo del fotógrafo. Cada uno y a su manera no comulgó del todo con su clase, o derechamente se fue en contra y cortó raíces, se plantaron diferentes e intuyeron que, para hacer lo que querían hacer, era necesario dar ese salto, construir su propio lugar y liberarse de las formas y los fondos de una clase dominante.

La colección de fotos de los niños del Mapocho que Sergio Larraín sacó después de la muerte de su hermano menor, puede mirarse en esa línea, sobre todo porque comenzaba a percibir en su mundo los primeros signos de desmoronamiento. El joven fotógrafo pone la mirada en algo ajeno, y yendo más allá del retrato, en dichas fotos y con total singularidad les devuelve la belleza y la dignidad a esos niños desprovistos y en completo abandono. Niños que la sociedad, sobre todo la suya, prefiere mantener en los márgenes.

En el documental de Sebastián Moreno, El instante eterno, tanto Gonzalo Leiva como Rodrigo Gómez Rovira coinciden en que uno de los principales rasgos de las fotografías de Sergio Larraín es que todo está en los márgenes, desplazado hacia los bordes del rectángulo. Que el ojo de Larraín se fije en esos márgenes y los plasme en sus fotos permite una especie de restitución: vuelve a ser mirado lo que ha sido desplazado del mundo. A la pobreza, al abandono, les brinda un brillo de ternura, de encuentro, incluso de juego en ocasiones. No hay una mirada monstruosa.

El documental tiene valor —además del material de archivo y testimonios que pone en circulación— porque vuelve a hacer sonar ampliamente el nombre del fotógrafo chileno más importante y sin embargo para muchos y muchas todavía desconocido. Un profesor de fotografía me contaba que el primer día de clases, cuando le preguntaba a sus estudiantes qué fotógrafos conocían, nadie nombraba a Sergio Larraín, antes aparecía Jordi Castell o María Gracia Subercaseaux.

Hay quienes sugieren que para apreciar las fotos de Sergio Larraín es necesario tener una clave de lectura, es decir, información de la historia de la fotografía y también de la historia personal de su autor. Si bien muchas cosas podrían explicarse bajo el arco de lo teórico o de lo biográfico, desentrañar al “yo” no es tan fácil, sobre todo en el caso de Larraín que fue un hombre complejo y contradictorio. La razón de su talento va más allá y se adentra en la extensión y en la complejidad que toda creación supone, porque sus fotos no solo son una reproducción de la realidad sino una mirada que atraviesa lo visto. El misterio del arte en un punto es insondable, se escapa y se levanta también independiente de la historia de su autor. Y creo que, aunque parezca obvio, para apreciar sus fotos basta tenerlas ante nuestros ojos, mirarlas, detenerse como se detuvo el ojo de Larraín al momento de captarlas, y entrar de manera directa y transparente en el objeto de su mirada. Ver lo que él vio, sin juicios ni suposiciones ni marco teórico. La experiencia estética la ofrecen sus imágenes y, como señala Óscar Gatica en el documental, lo que miraba era diferente, y la forma en que lo miraba también, y es probable que la hermandad de ese doble movimiento sea lo que le otorga su marca, lo que hace únicas a sus imágenes.

Sergio Larraín le decía a Gatica, “lo que tienes que fotografiar es el aire”. Fotografiar el aire podría entenderse como retener o detener en una imagen o en un puñado de imágenes lo invisible, lo que no se ve sin embargo existe y es movimiento y constituye el universo dentro del cual se inscribe la imagen, su espacio y su tiempo.

El arte fotográfico de Sergio Larraín nace precisamente de ese pacto secreto —y como secreto: silencioso—, de no irrumpir ni interrumpir la realidad en la que está inmerso al momento de tomar las fotos, dejarse llevar por lo que sucede y seduce, apartando su propia visión de lo que registra.

Y para fotografiar el aire ningún movimiento puede ser brusco, ningún clic en contra, la gimnasia es acoplarse al aire, hacerse uno con el lugar, hacerse humo, como lo hizo Sergio Larraín en tantas fotos, por ejemplo, en Valparaíso, en Italia o en Londres. De estas últimas Bolaño escribió: “Se diría que en Londres el joven Larraín no encontró una ciudad sino el universo”. Y a lo mejor, en la perspectiva e intensificación de la idea de hacerse humo en relación a su trabajo, se desencadenaría y entroncaría más tarde con ese camino personal-espiritual que lo alejaría de todo y que se volvería cada vez más exigente, tanto para él como para quienes tuvieron que lidiar con un hombre en búsqueda de la Verdad, así con letras mayúsculas y con todo lo que eso pueda significar.

El movimiento en las fotos de Larraín se hace manifiesto en lo que muchas veces aparece leve o intensamente desenfocado, ahí está lo que circula, el aire. La poeta peruana Blanca Varela escribió unos versos que podrían servir para una definición de la poesía y que de alguna manera recuerdan esta idea de Larraín: “Es más que la palabra, / es el aire de todas las palabras”. Luis Poirot dice que Larraín fue sobre todo un poeta. Y al igual que en la poesía, se requiere de atención y precisión para fotografiar el movimiento, puesto que habría que ser capaz de detenerlo sin que en la imagen (o en la página) parezca detenido, como en esa foto tomada en Londres del revuelo de los pájaros hitchconianos alrededor de una figura humana. De ahí que el concepto de vagabundear estuviera en el centro de la ejecución de sus fotos, ya que ese caminar es lo que propicia el encuentro con lo que denominaba “lo mágico”.

El arte fotográfico de Sergio Larraín nace precisamente de ese pacto secreto —y como secreto: silencioso—, de no irrumpir ni interrumpir la realidad en la que está inmerso al momento de tomar las fotos, dejarse llevar por lo que sucede y seduce, apartando su propia visión de lo que registra. El poeta norteamericano William Carlos Williams tenía un pensamiento que hace espejo con esto: “no hay ideas sino en las cosas”, son ellas las que ofrecen su propia luz, y lo subjetivo al mantenerse a raya permite sacar ese pedazo de realidad que ha venido a revelarse como el registro de una fugacidad que trasciende y que logra asirse a lo real y dar cuenta de ella —en parte o en partes. En Bolivia, por ejemplo, dos indígenas, una de sombrero mirando a la cámara, la otra una sombra que cruza. En ese contraste de luz y sombra aparece la imagen, y la mirada del fotógrafo tendría que estar alerta para recibirla y captar esos momentos en los que todas las partes parecen tener sentido y conformar una unidad, “como si las imágenes existieran en el cosmos y el fotógrafo solo actuara como médium”, escribió Agnès Sire.

Hacer clics con la cámara como quien respira y exhala despacio, los clics como la extensión de esa respiración; la foto es un ser vivo. Ahí está la emblemática foto de las niñas bajando la escalera en Valparaíso, y es que fue sobre todo en esta ciudad donde Sergio Larraín encontró en su andar la magia de esos instantes abiertos, como quien busca aquello que sin pensarlo de pronto llega. O la mirada conmovedora de esa mujer en el bar “Los siete espejos”, imagen que capta el fondo y el pozo de aquella humanidad y de aquel momento. Larraín se sumerge en la soledad de esos seres como si se sumergiera y participara también con su propia soledad.

Josef Koudelka dice en el documental que Sergio Larraín tenía un talento enorme pero incompleto: “No ha hecho el trabajo completo. No ha explotado su capacidad”. Se entiende que lo dijera con cierto grado de decepción al ver al hombre que admiraba vuelto un predicador, pues la búsqueda de toda verdad es la búsqueda de la perfección y el arte en el mundo es presencia imperfecta, da cuenta de lo que somos, no podemos por lo tanto esperar una ética, pues se vuelve dogma y de los dogmas el arte huye. Pero de la visión de Koudelka se desprende una serie de preguntas con las que vale la pena salir al paso: qué y quién establece cuándo un trabajo ha llegado a su punto final, por qué no podrían ser solo esas sus fotografías, qué es lo que tendría que haber venido después, qué le faltó, según qué, quién está completo.

Hay quienes deciden replegarse y alejarse del mundo, hacerse humo, porque su relación con él no es un colchón de flores sino más bien un lugar al que nunca terminan de adaptarse. Este fue el caso de Larraín, y su retiro se explica en parte por eso. El destino de toda introversión inevitablemente reporta daño, incluso pérdidas; de eso también se compone el trabajo artístico, con sus altos y bajos, y ante el universo infinito de imágenes que nos circundan, las fotografías de Sergio Larraín son un concentrado que se asienta en la memoria de manera definitiva.

Sergio Larraín, la foto perdida, Catalina Mena, Ediciones UDP, 2021, 158 páginas, $14.000.

Sergio Larraín, el instante eterno, Sebastián Moreno, 2021, 90 minutos.