Reducción del campo de batalla

En defensa de una visión de la escritura —ficción, crítica, ensayo— como una manera de acercarse a la ambigüedad de las cosas y las contradicciones que atraviesan la realidad, es decir, en contra de quienes parecen estar llenos de certezas y seguros de ubicarse en el lugar correcto, la autora de este texto se pregunta por las formas en que estamos tejiendo nuestro medio (el de la literatura, el de la crítica cultural y el de una cierta visión del feminismo) desde la prensa y también desde las redes sociales. ¿De dónde surge tanta seguridad en el propio juicio y tanta intolerancia hacia el que piensa diferente?, son algunas interrogantes que atraviesan este artículo.

por Andrea Kottow I 14 Mayo 2021

Quizás sea propio de un campo cultural más bien pequeño, como lo es el chileno, que ciertas polémicas adquieran dimensiones que parecen ir más allá de sus contenidos. Quizás sea asimismo propio de un medio donde los espacios a ocupar son escasos, que los tonos se vuelvan más estridentes de lo que parece corresponder a lo que se dice. Pero quizás, y por ello quisiera abogar esta intervención, no esté de más recordar lo que muchos de nosotros entendemos por literatura: una forma de acercarse a la ambigüedad de las cosas, a sus oblicuidades y sinuosidades, a las contradicciones que atraviesan la realidad y a los sujetos que la habitamos.

Pienso en la columna que publicó Lina Meruane el 6 de mayo en The Clinic, de título “La inquina de la crítica”, donde sin nombrarlas, refiere a críticas mujeres que habrían adoptado las maneras castradoras propias de los críticos hombres que dominaron históricamente el campo literario chileno. Si bien explicita que no serían todas las críticas las que incurren en esta masculinización, asociada a pregonar desde la autoridad y asignar lugares para la buena y la mala literatura, sí serían suficientes para abrir algo así como una categoría.

¿Será tan así?

¿Basta con que una o dos o tres críticas opinen negativamente sobre algunas obras escritas por mujeres, para pensar que ahí se asume el rol de macho alfa dirigido a hundir a las mujeres en el ninguneo?

Y sí, Patricia Espinosa (supongamos que es una de las aludidas) ha sido muy, acaso excesivamente, dura con algunas obras escritas por mujeres. Pero, seamos sinceros, no ha sido menos implacable con los autores hombres. Sus sesgos no tienen que ver con el género; podrán estar en otros lados, y serán discutibles, como lo son todos los sesgos, pero eso es harina de otro costal. La otra crítica que podría estar en el horizonte es Lorena Amaro, dado que en Palabra Pública criticó la última novela de Arelis Uribe. Y seamos honestos otra vez, más que criticarla, la acribilló. Y ahí sí surge, a partir de este enjambre de textos que explícita o implícitamente refieren unos a otros, la pregunta por las formas en que estamos tejiendo nuestro medio: el de la literatura, el de la cultura, el de la crítica cultural y el de una cierta visión del feminismo.

Los tonos importan para abrir un espacio a quien lee, a quien escribe, a quien critica de otra forma. Y hay tonos que tienden a clausurar esas otras posibilidades o maneras de divergir. La escritura ya no aparece como una invitación —a leer, a escribir, a criticar— sino como una forma de ajusticiamiento: así se debe leer, así se debe escribir, así se debe criticar. O, al revés, así no debe leerse, escribirse o criticarse.

De esta especie de “segundo round” de la polémica feminista del año pasado, para darle provisoriamente algún nombre, llaman la atención varias cosas. Y probablemente la que más asalta, viendo y leyéndola, sin estar personalmente aludida en los textos mismos que componen el debate, son los estilos y los tonos adoptados. Marcados por cierta inflexibilidad y convicciones inexpugnables. Atravesados, a su vez, por trabajar con nociones cuyos límites aparentan estar claros y no sujetos a duda o a discusión. Y esto tanto para leer y criticar a la literatura, como para leer y criticar a la crítica. Es decir, para leernos a nosotros y entre nosotros.

¿Desde dónde surge tanta seguridad en el propio juicio, uno se pregunta desde el margen y casi con timidez? ¿No hay algo del gesto de elevar a categoría de absoluto lo que podría ser una lectura o una experiencia personal? ¿O al menos una lectura o una experiencia que no todos comparten?

Por supuesto que siempre que se escribe, de alguna u otra forma, se hace desde el trasfondo de uno mismo; no hay otro lugar posible. Pero el tono hace la música, como se dice. Los tonos importan para abrir un espacio a quien lee, a quien escribe, a quien critica de otra forma. Y hay tonos que tienden a clausurar esas otras posibilidades o maneras de divergir. La escritura ya no aparece como una invitación —a leer, a escribir, a criticar— sino como una forma de ajusticiamiento: así se debe leer, así se debe escribir, así se debe criticar. O, al revés, así no debe leerse, escribirse o criticarse.

Sin ánimos de adscribirle un carácter esencial al orden sexo-genérico y hacer una división naturalizada entre escritores hombres y escritoras mujeres, o de críticos hombres y críticas mujeres, esta discusión también ha estado atravesada por una cierta biologización del ámbito de la literatura. ¿No era, en algún momento, contra lo que estábamos escribiendo o lo que tratábamos de pensar desde otros costados?

Y los estilos producen temor e intimidan: puede sonar ridículo, porque pareciera que por leer y escribir a nadie hoy en día le pasa nada malo. Pero sabemos que tras bambalinas las cosas son distintas: se puede salir herido y trasquilado. Subirse al ring no es una cosa liviana de hacer. Entonces, la discusión se va estrechando y va siendo llevada por unos pocos, en este caso por unas pocas. El resto calla y comenta fuera de escena. El precio que se paga es que se termina imponiendo un panorama homogenizado, con pocos actores y con trenzas que uno más o menos comienza a identificar. Con alianzas que se piensan a prueba de balas; con respaldos que se entregan si se ha herido a uno, o una, de mis filas. Luchas en bloque contra bloques. Algo de eso se vislumbró en lo que podría denominarse el “primer round” de esta polémica, recogido principalmente en Palabra Pública y con intervenciones de Lorena Amaro, Alejandra Costamagna, Lina Meruane, Nona Fernández, Claudia Apablaza, etc.

¿Acaso no llama la atención la ausencia en todo este debate de algún hombre, crítico, columnista, periodista o escritor?

Sin ánimos de adscribirle un carácter esencial al orden sexo-genérico y hacer una división naturalizada entre escritores hombres y escritoras mujeres, o de críticos hombres y críticas mujeres, esta discusión también ha estado atravesada por una cierta biologización del ámbito de la literatura. ¿No era, en algún momento, contra lo que estábamos escribiendo o lo que tratábamos de pensar desde otros costados?

Nuevamente uno choca con cierta homogenización que se basa en aspectos como el género y/o la clase. En lugar de operar deconstructivamente respecto del esencialismo, emergen nuevas categorías (o las mismas viejas categorías con nuevo ropaje) cuyos rasgos parecieran estar decididos de antemano. Y los hombres no se han visto convocados a opinar siquiera. O no se han atrevido, acaso por temor a salir mal parados, a que se les calle por meterse donde no los han invitado.

¿Pero hay razones por las cuales invalidar a quien habla por adscribirlo a una cierta clase social o escena cultural? ¿Por ser amigo de quienes no me caen bien, por no formar parte de mi banda? ¿No volvemos todos a operar ahí como si estuviéramos en el patio de la escuela, organizado por patotas, donde el matonaje o bullying nos aguarda a la vuelta de la esquina?

Obviamente las redes sociales no ayudan a volver más amable el terreno. No solo la discusión se va diluyendo y convirtiendo en guerra sucia, donde están tanto al orden del día los apoyos y las adscripciones entusiastas de uno y otro lado, como también las descalificaciones y tapadas de boca. Este es uno de los aspectos que más preocupan al mirar esto: ¿no se van imponiendo formas de hacer callar al otro o a la otra? ¡Y vaya que sabemos que callar a otro en estos tiempos, donde un click en el símbolo del micrófono basta para volver mudo (uno de los tantos neologismos de esta época: “mutear”), resulta demasiado fácil! Un correlato a este acallar es eliminar a quien no me parece, a quien no quiero seguir escuchando, a quien considero indigno de ser mi “amigo”. Práctica cada vez más frecuente, a su vez, instigada por las posibilidades técnicas de las redes sociales. La amenaza de ser eliminado pende sobre sus usuarios. ¿No son estas nuevas formas de censura?

Hago referencia a otro caso de los últimos días que sorprende por las reacciones violentas que suscitó, la muy comentada entrevista que Álvaro Díaz dio en La Tercera. Podremos o no estar de acuerdo con las cosas que dice. Podemos opinar, claro que sí, de manera diferente. ¿Pero hay razones por las cuales invalidar a quien habla por adscribirlo a una cierta clase social o escena cultural? ¿A la filiación con ciertos medios periodísticos? ¿Por ser amigo de quienes no me caen bien, por no formar parte de mi banda? ¿No volvemos todos a operar ahí como si estuviéramos otra vez en el patio de la escuela, organizado por patotas, donde el matonaje, o en vocabulario más contemporáneo, el bullying, nos aguarda a la vuelta de la esquina?

Este texto no está escrito en defensa de nadie, ni menos en contra de alguien. Si aparecen nombres propios, es porque pretende situar una discusión. Está, más bien, pensado como gesto de recuperación de un sentido de comunidad y de diálogo. Debiésemos reestablecer a la literatura y la crítica como parte de ella (y no como un subproducto que se reduce a darle un sí o un no a una obra literaria) en tanto forma de conversar, de apasionarnos mutuamente con lo que nos gusta, un terreno para intercambiar ideas, decir lo que nos gusta y lo que no, lo que se nos viene mejor y qué peor, mostrar nuestros criterios y asomarnos a los de quienes tenemos en frente. Pensar la literatura como una forma de amistad, más que como un escenario de guerra. Como conversación y diálogo, y no como un terreno minado en el que apenas nos atrevemos a decir lo que pensamos. Con lo ingenuo que pueda sonar.

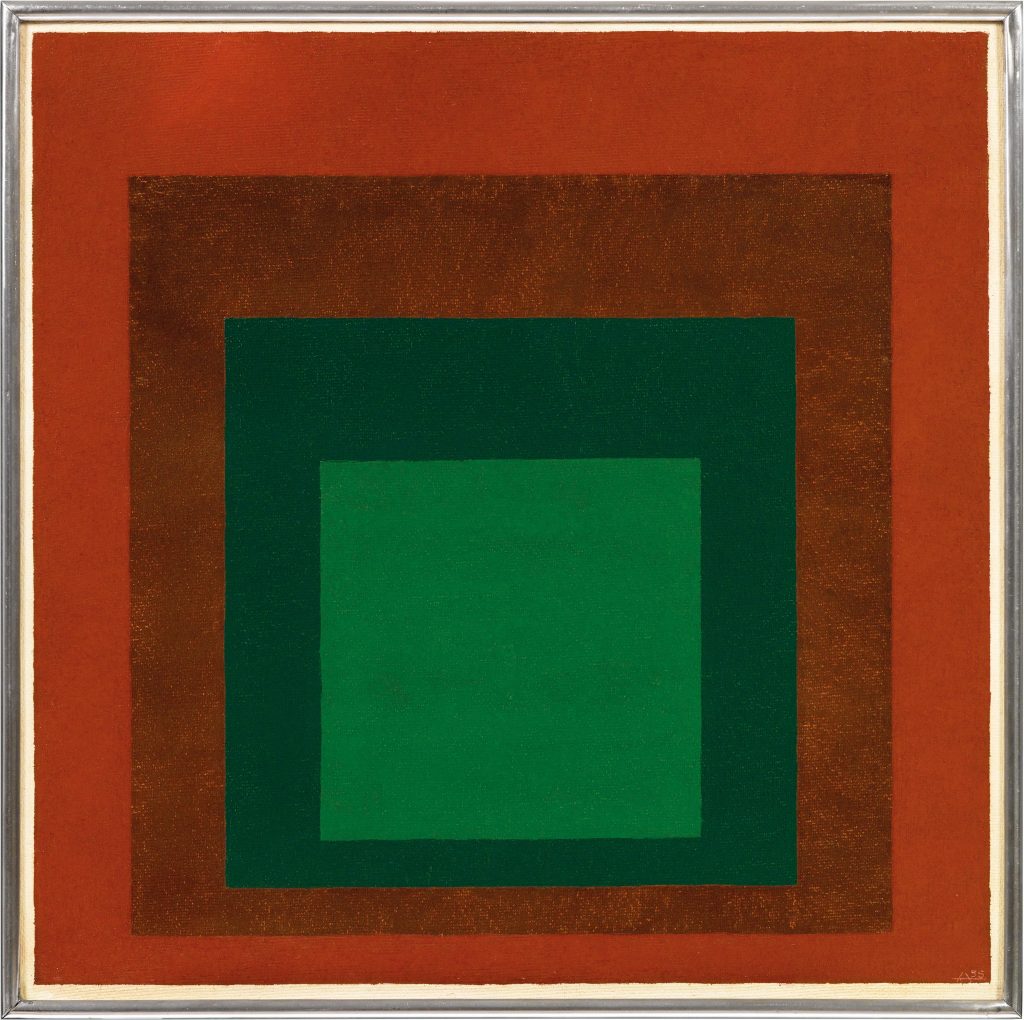

Imagen de portada: Study for Homage to the Square: Earthen I (1955), de Josef Albers.